我国古代著名的民间瓷窑。早在隋代即已开始生产青瓷,到了宋代,磁州窑的制瓷工艺达到了高峰,此时的产品最负盛名。自宋以后,元、明、清至今一直生产着。磁州窑不仅品种多,产量大,而且具有鲜明的民族风格和地方特色,形成了独具一格的磁州窑系,在我国陶瓷史上占据着重要地位。磁州窑的制瓷技艺得到广泛的传播,遍及黄河流域的河北、河南、山东、山西、陕西和南方各地,并传到国外。据报道,2002年5月8日,日本大阪市博物馆馆长蓑风一行到邯郸考察,在参观磁洲窑展时惊奇地发现,日本家喻户晓的茶道文化标志一只古瓷碗,竟与磁州窑的一个古碗一模一样。而此前,这只日本茶道文化标志的瓷碗,一直认为是江户时代由当时的高丽王朝传入日本的。

隋代和唐代的都城,年代约为公元582~907年。遗址发现于1956年,总面积约83.1平方公里。城址的总体布局为中轴对称形式,由外廓城、宫城、皇城组成,并设有东、西二市。宫城位于外廓城北部正中,皇城位于宫城之南。城内街道宽敞整齐,有南北向大街11条,东西向大街14条。城址0土了大量建筑构件,还发现有多处隋唐时期的窑藏,其中仅何家村窖藏一处即出土金银器205件,是新中国成立以来出土唐代金银器数量最多、价值最高的一批。隋大兴、唐长安城遗址的发现为研究隋唐都城的形制、布局和历史沿革提供了珍贵的实物资料。它的形制和布局,不仅成为中国中世纪城市的典范,对临近国家都城的形制也产生了巨大的影响。

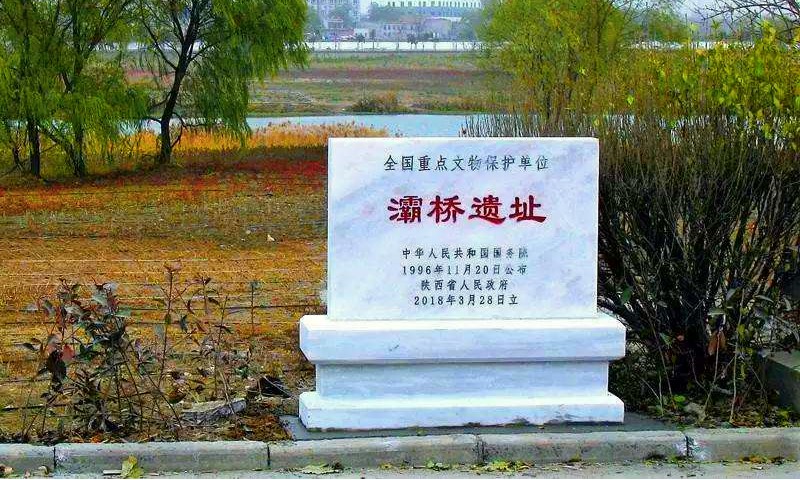

灞河上建桥始于春秋时期,秦穆公称霸西戎,将滋水改为灞水,并于河上建桥,故称“灞桥”,史载这是我国最古老的石柱墩桥。灞桥初为木质结构,王莽时期,因木桥被火烧殆尽而用石材改建。并一直使用到魏晋南北朝时期。隋唐时期,因都城南移,灞桥于隋开皇三年(583年)被南移重建。重建后的灞桥至北宋时仍在使用。隋唐灞桥在南宋时废弃,元朝时,灞桥再次得到重建。明清时期,灞桥又得到多次增修和改建。灞桥遗址于1994年在当地人在灞河取沙时意外发现。长约400米,已清理三孔桥洞(桥墩4座、残券拱3孔),桥墩呈船形,长9.25~9.52米,宽2.4~2.53米,残高2.68米。墩距5.14~5.76米。墩下以石条铺成长方形底座,石板长达17米,其下布满木桩章构成桥基。桥墩两端设分水尖和吸水兽。出土隋唐时期的瓦、琉璃瓦、宋、金、元瓷片,以及北宋维修桥身时利用的唐碑等。