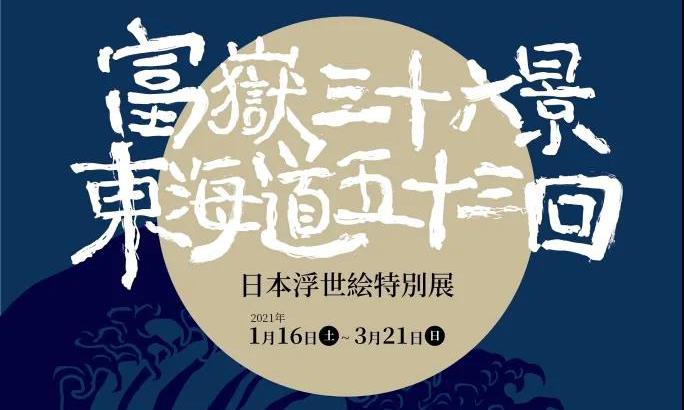

展览名称:

日本浮世绘特展

展览时间:

2021年1月16日——3月21日

展览地点:

嘉兴博物馆二楼禾韵展厅

主办单位:

嘉兴博物馆

湖北省博物馆

意中时代(北京)国际文化公司

前言

浮世绘是主要流行于日本江户时代中后期(17~19世纪)描绘世俗生活百态的绘画,题材包括美人、风俗、风景、花鸟等,有手绘与木刻版画两种类型,以后者为主。浮世绘独特鲜明的艺术风格使其成为最著名、最典型的日本美术样式,并对西方现代艺术产生了重要影响。

西方透视原理等技法传入日本后,风景画(又称“名所绘”)成为浮世绘最重要的主题。葛饰北斋(1760~1849)的《富岳三十六景》与歌川广重(1797~1858)的《东海道五十三次》是其中的巅峰之作。特别是“巨浪”已经成为日本文化与艺术的象征。

湖北省博经意大利友人马达罗先生捐赠,收藏了上述两套作品,为1919~1971年间日本采用传统工艺制作拓印的版本。

一、富岳三十六景

葛饰北斋

葛饰北斋本姓川村氏,幼名时太郎、后称铁藏。1760年出生于总国葛饰领本所割下水(今东京都江东区),自幼在江户隅田川(今东京都墨田区)长大。幼年时被过继给一位幕府御用铸镜师中岛伊势。北斋6岁开始绘画,曾在租书铺中打工,并学习过雕刻木版。19岁时,北斋投入著名的歌舞伎浮世绘大师胜川春章(?~1792年)的画室成为学徒,画号为“春朗”,学习绘制胜川派擅长的“役者绘”(以歌舞伎演员为内容)。但他很快开始吸收其他流派的风格。

1793年,他离开胜川派画室,模仿更早的琳派画师改名“宗理”,吸收日本各派绘画及西洋绘画透视技术,接受个人订制的册页,绘制狂歌绘本及美人图。1798年,他开始使用画号“北斋”和“辰政”,此后一方面接受美人图等的订单,另一方面为曲亭马琴的小说绘制了大量插图,并创作包罗万象的《北斋漫画》。1820年,61岁的北斋将画号改为“为一”。1830年代,北斋达到了绘画生涯的巅峰,创作出《富岳三十六景》等系列风景画。晚年的北斋生活贫困,颠沛流离。他采用“画狂老人”、“卍”等画号,版画浮世绘作品逐渐减少,取而代之的是大量的手绘“肉笔画”(直接画在纸或绢本上的手绘彩图),直到80余岁高龄,北斋依然笔力不减,留下了数量巨大的作品。1849年,北斋逝世于江户浅草圣天町寺院。

在漫长的艺术生涯中,葛饰北斋始终保持着强大的艺术活力,创作了一万件以上的作品,而且风格极为多变。没有任何其他日本艺术家如北斋一样享有世界性的声誉,并深刻影响了西方现代艺术。

《富岳三十六景》

早在1823年左右,葛饰北斋就已经开始绘制关于富士山主题的作品。1831年至1833年,西村屋与八(二代)的“永寿堂”发行了北斋创作的《富岳三十六景》。此前创作的《神奈川冲浪里》和《凯风快晴》等都被纳入其中,落款为“北斋改为一笔”或“前北斋为一笔”。北斋最初计划创作三十六幅,由于出版后销路极佳,于是又追加了十幅。虽然广告中宣称全套作品将会多至百幅,但最终仅完成四十六幅。初版的《富岳三十六景》每幅都被印刷了五千至八千张左右,极大地提高了普通民众对本国艺术的理解与热爱。

《富岳三十六景》的前三十六幅原用蓝绘,以当时从西方传入的、价格昂贵的化学颜料普鲁士蓝(Prussian Blue)为主要原料印刷,表现出天空、大海的丰富层次。后因广受欢迎,又改用锦绘。

《富岳三十六景》描绘了从不同地点远眺富士山的风景。北斋成功地采用了透视法和明暗关系,用不同色彩表现出富士山在不同季节、天气和角度产生的微妙变化。北斋大胆地使用几何形构图,将神圣的富士山与农民、渔夫等平民百姓的日常生活劳动紧密地结合在一起,使画面充满了生机与活力,展示了他对人与自然关系的强大分析能力。有部分画作甚至没有实景依据,是北斋在细致观察的基础上,用个人视角加以重构的结果。

富士山位于东京西南方约80公里处,横跨静冈县和山梨县,主峰海拔3776米,是日本国内的最高峰,也是日本重要的象征之一,被视为圣山,亦被称为“不二”、“不尽”(与“富士”日语读音接近)或“富岳”。富士山是一座活火山,最近一次喷发在1707年。

江户时代,富士山成为宗教信仰的重要标志,有许多混合了神道教和佛教的宗教以富士山为崇拜对象,使得平民也流行攀登富士山。《富岳三十六景》中的《诸人登山》即描绘了这一场景。

二、东海道五十三次

歌川广重是与葛饰北斋、喜多川歌麿齐名的浮世绘大师。1858年广重去世后,歌川国贞所画《立斋广重画像》上的悼文写道其享年62岁,以此推断,广重生于宽政九年(1797年)。歌川广重本姓安藤,出生于江户八代洲河岸(今东京都千代田区),幼名德太郎,后改名重右卫门。父亲安藤源右卫门本姓田中,后来称为安藤家的养子,是一名定火消同心(消防员)。1809年他继承了父亲的职位,但他志在学习绘画。

大约1811年,他投入歌川派大师歌川丰广(1774~1829年)门下,并在1812年得到了“广重”的画号。广重早期也创作了歌川派擅长的役者绘、美人绘及狂歌插图。1831年,广重以“一幽斋”为号,刊行了名所绘《东都名所》,开始了名所绘的创作。1833年到1834年以“一立斋”为号刊行了著名的保永堂版《东海道五十三次》。此后广重又陆续创作了《江户近郊八景》、《木曾海道六十九次》、《风流四季之生花》、《六十余州名所图会》、《名所江户百景》等版画及肉笔绘。安政五年(1858年),广重因霍乱去世于江户。

东海道

德川幕府为了加强对全国的控制,改善和控制交通体系,铺设驿道,设立宿场(驿站)制度,最重要的5条主干道称为“五街道”。最重要的“东海道是从幕府所在的江户到天皇所在的京都的道路,长约495.5公里,共设53个宿场,旅行者一般需要花费15天。驿路旁载种遮蔽风雨的松树“并木”,宿场内有供大名、官吏住宿的“本阵”及一般旅行者居住的“旅笼”、出售食品和供人休息的“茶屋”等设施,这些在浮世绘中都有表现。

元和元年(1615年)之后,幕府为控制大名,实行“参勤交代”制度,要求大名在江户和藩国交替居住,大名庞大的随从行列每年不绝于途。到19世纪,由于日本国内商品经济和长程贸易的发展,人员、物资在各藩国和江户、大阪、京都等大城市之间频繁流动,驿道上车辆行人更是挂轊驾肩。

普通平民的长途旅行虽然受到限制,但他们被允许参拜寺庙和神社。许多旅客沿着东海道前往江之岛、伊势神宫参拜,也欣赏沿途各地的名胜风光。随着长途旅行日益盛行,各种旅行手册也应运而生。与此相关,以描绘旅途中各地风景名胜的浮世绘也盛行起来,鸟居清长、葛饰北斋都创作过东海道主题的浮世绘。广重以名所绘闻名,一生也曾多次远行,但有学者认为其知识主要还是来当时的如《东海道名所图绘》等旅行手册和《东海道中膝栗毛》等通俗文学。

保永堂版《东海道五十三次》

一般认为广重参加了天保三年(1832年)八朔节(八月初一)幕府向朝廷敬献御马的队伍,因此得以欣赏东海道沿途风光。天保四年至五年(1833~1834年),广重刊行了著名的《东海道五十三次》,依次描绘53个宿场的风景民俗,加上首尾的江户和京都,共55幅作品,获得了极大成功。广重以此赢得盛名,被称为“东海道广重”。保永堂版《东海道五十三次》是极为浪漫的风景画,通过对风、云、雨、雪描绘,典雅浪漫地表现出淡淡的哀愁和旅人的孤寂。

此版《东海道五十三次》最初是竹内孙八的保永堂、和鹤屋喜右卫门的仙鹤堂的相合版(共同出版),因此有一些作品的版元(出版商)印为“竹孙鹤喜”或“保永堂、仙鹤堂”等,保永堂单独出版了其余部分。由于好评如潮,保永堂又进行了再版。但再版时有所改动,这些改动已见于“日本桥”、“品川”、“神奈川”、“户塚”、“小田原”等箱根宿以东的作品。

广重在此后继续创作“东海道五十三次”题材的作品。天保十二年至十三年(1841~1842年)刊行了江崎屋版《东海道五十三次》,嘉永二年(1849年 )刊行了寿鶴堂《东海道五十三次》。因标题字体不同,二者被分别称之为“行书东海道”和“隶书东海道”,但艺术水平均不敌保永堂版。

三、浮世绘与西方美术

1543年,葡萄牙人第一次抵达日本,此后西方文化开始逐渐影响日本。虽然1587年,日本开始驱逐基督传教士,并于1633年(德川幕府时期)正式施行闭关锁国政策,但还是保留了长崎附近的出岛作为与荷兰通商的口岸,出岛成为当时日本人学习西方知识的门户。

与此同时,掌握了透视法的中国版画通过贸易传入日本,用线描模仿西方绘画来表现空间深度的绘制作品被称为“浮绘”,这种透视法的使用能够使风景像是漂浮了起来。

奥村正信(1686~1764年)被认为是最早的浮绘画家。浮绘的出现,使得浮世绘能够准确表现广阔的空间,自此,风景从人物画的背景中独立出来,成为独立的题材。

1720年德川幕府放松了西方书籍的禁令,日本画家接触到更多西方风景画,平贺源内(1728~1780年)、司马江汉(1747~1818年)、亚欧堂田善(1748~1822年)等从长崎学习了西方油画、铜版画。尤其是1796年司马江汉创作的《相州镰仓七里滨图》通过神社得到广泛传播,对风景画发展了重要影响。

1853~1854年美国海军准将佩里用武力打开了日本国门,西方与日本的接触日渐增加。1867年,德川幕府参加了巴黎万国博览会,展出了包括浮世绘在内的大量工艺品,引起不小的轰动,并通过此次活动打开了日本的艺术品出口市场。

从1860年代至一战前,西方艺术界出现了所谓“日本主义”风潮。浮世绘版画的装饰性、细腻的线条、鲜明的色彩影响了众多画家。葛饰北斋、歌川广重尤受重视,他们作品中的俯视构图、平涂并置色彩、画面的非对称形、对动态的捕捉和对平民日常生活的描绘直接影响了莫奈、德加、梵高、高更等印象派和后印象派画家,其中一些画家还直接模仿浮世绘的风格创作了画作。

编辑:李芝慧

复审:陈 宽

终审:顾丽娟