定级:一级博物馆

藏品:10余万件

地址:龙凤区文苑街2号

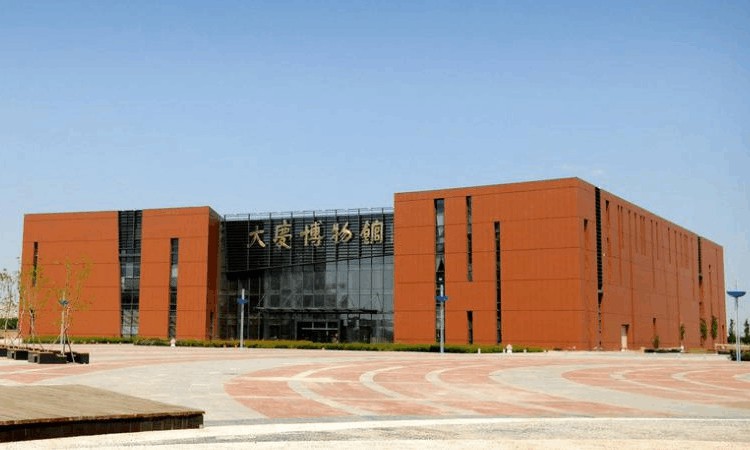

大庆市博物馆于2011年11月22日完成布展后正式对外开放,是集古环境、古动物与古人类为一体的综合性博物馆。展馆总建筑面积为18700平方米,展厅面积为12000平方米,馆藏化石10余万件,物种达43种。填补了国内东北第四纪哺乳动物化石系统收藏的空白,是全国乃至世界上专业性收藏猛犸象、披毛犀动物群化石种属最全、数量最多、品质最好的博物馆之一。

大庆市博物馆风格古朴凝重、恢弘大气,精彩展示了大庆地区古自然环境变迁史、古动物生息演化史和古人类发展活动史。基本陈列有三个:“东北第四纪自然环境陈列”、“东北第四纪哺乳动物陈列”、“大庆地区古代人类文明陈列”。《东北第四纪自然环境》主要展示大庆自然生态的演变过程和资源的丰富性。《东北第四纪哺乳动物》重点展示第四纪哺乳动物进化、国际国内对第四纪的发现研究、大庆博物馆对第四纪化石的收藏保护、第四纪与人类的关系、装架互动演示等内容。《大庆地区古代人类文明》集中表现古代先民文化的多元性、独特性和重要性。

大庆市博物馆不断强化管理和服务,始终保持安全、规范、高效、优质地运行,全面发挥博物馆的收藏、研究、展示、教育功能,在丰富大众文化生活、提高市民文化素质、提升城市文化品位和精神文明建设中发挥着重要作用。充分发挥公益性文化设施的作用,年均接待观众80余万,社会影响力不断提升。国内多家高端媒体曾宣传报道过大庆市博物馆:中央电视台“走遍中国”栏目专题播出大庆市博物馆发现收藏第四纪古生物化石历程;《中国文物报》整版刊登《从东北第四纪走来的大庆博物馆》;央视“探索发现”栏目播出以大庆市博物馆为题材的中国首部原创第四纪古生物纪录片《洪荒大庆》,此外,曾两度走进中央电视台新闻联播。

参观须知:

开馆信息:

每周二闭馆,其它时间正常开馆,每天开馆时间:9:00,闭馆时间:16:30 (16:00后观众不入馆),中午不休息,节假日正常开馆。

服务项目:

1、提供语音导游服务:设有语音导览系统,可提供汉、英两种语言。

2、提供电话咨询服务:0459 — 4617271

3、提供问事咨询:大厅设有服务台,热情的为观众提供咨询服务。

4、凭有效证件抵押,免费提供轮椅或婴儿车。

5、一楼备有直饮水系统,可为游客提供免费饮用水。

6、设有残疾人专用通道。

7、若需要购买纪念品、图书、画册等,可到一楼售卖区选购。

8、医疗救护。

9、若需要休息可到游客休息区休息。

10、为游客提供免费公用电话。

展厅布局:

第一展区——《东北第四纪自然环境》

《东北第四纪自然环境》展区属自然历史类陈列。主要展示大庆自然生态的演变过程和资源的丰富性。展厅呈不规则的扁U形。展线长达米。其展示内容源远流长、丰富多彩,划分为“走进第四纪”、“探索古大湖”、“解析古环境”、“追寻古动物”四个单元。

在“走进第四纪”这一单元,综合运用文字说明、图表展示、机械沙盘、景观复原、湖底景观等展示手段,并配以三种形式的多媒体展示,集声光电于一体,使观众获得直观的感受,激发观众对第四纪的兴趣,达到完美的传播效果。尤其是第四纪松辽古大湖景观,在赵忠祥老师配音的衬托下,更显宁静悠远…还可以穿越湖底,尽情领略古大湖奇幻的湖底世界风光。

在“探索古大湖”这一单元,运用平实的语言,由简入难、环环相扣,将大庆湖泊湿地的成因和状况与第四纪地质地貌有机结合,直观、科学地讲述水下生态,远古时期的地质地貌的形成及演变过程。通过分别阐明钻孔岩芯的获取及分析、沉积速率和古地磁测试,从而使观众直观地了解到科学家们关于古大湖的具体范围、演化变迁及形成年代等结论的推断过程。观众还可以在小剧场内,观看环幕电影“探秘古大湖”,与文字说明相结合,强化对古大湖的科学认识。同时设置四个沙盘动态演示第四纪松辽古大湖形成、变迁和消亡的过程。“第四纪大事记”是面积达104平方米的复原的第四纪地层墙,同时展出的还有博物馆采集的40米长的第四纪岩芯柱,并运用了新颖的滑动电视。顾名思义,滑动电视就是可以沿着轨道移动的显示屏。当显示屏移动到第四纪发展史上发生重要事件的年份位置时,屏幕上会立即显示详尽的图文介绍,向观众讲述第四纪长达258万年间的大事记。

在“解析古环境”这一单元,从解析什么是化石,化石的形成过程入手,利用展板、模型、复原景观及大量栩栩如生的动物标本,展现了东北第四纪草原环境、森林环境、湖泊湿地环境的面貌。一幅精美绝伦的东北第四纪哺乳动物群油画淋漓尽致地描绘出了末次冰期松辽平原初冬的壮丽景象,而嬉戏跳跃、悠然栖息着的动物们为画面更添和美。

在“追寻古动物”这一单元,伴随着悠远的乐曲声,驻足欣赏大象、角马、斑马成群迁徙的多媒体画面,它们穿越河流,踏过平原,披着霞光,迎着暮霭…其磅礴的气势,以及与大自然奋力抗争的精神引人遐思。一幅幅在晚更新世灭绝的动物图片展现在观众面前,猛犸象、披毛犀、东北野牛、大角鹿等等,究竟是什么原因令它们离人类而去?而人们该做些什么避免悲剧再次发生。还有庞大的猛犸象和可爱的大角鹿的复原模型伫立在第一展区的出口处,似乎在与观众告别,让人留恋。

第二展区——《东北第四纪哺乳动物》

《东北第四纪哺乳动物》展区属自然历史类陈列。内容精彩纷呈、精品迭出。陈列形式细腻而又极具震撼感。以分类叙述、进化比对、发现研究、收藏保护为线索,展示了大量珍贵的第四纪哺乳动物化石,揭示了东北第四纪猛犸象-披毛犀动物群繁衍生息的历程。堪称极具品牌特色的古生物陈列展示的视觉享受。

展区分为“神奇的长毛巨兽”、“丰富的动物种群”、“繁盛的草原大军”、“不懈的探索研究”四个单元。在我国东北大部分地区的地层中,发现了丰富的第四纪哺乳动物化石。猛犸象—披毛犀动物群是东北第四纪动物群中最具代表性的成员。研究学者认为该动物群拥有至少45 个属种,大庆博物馆已经成功地收藏了43 个属种,填补了我国该动物群化石系统收藏的空白,具有极高的学术和研究价值以及展示价值。

在“神奇的长毛巨兽”这一单元,运用图板、化石、模型、图像介绍长鼻类的起源与演化、猛犸象的分类与演化、还有大庆地区猛犸象化石的发现。通过妙趣横生的模拟翻书,倾听卡通化的猛犸象调皮地讲述同类的故事,让人在不知不觉中就喜欢上猛犸象这个可爱的庞然大物。最激动人心的是12具猛犸象化石骨架浩浩荡荡的庞大场景。它们有的气定神闲,有的桀骜不驯,有的旁若无人。真是让人难以置信这些年代距离我们这么久远的古化石,竟然能够重新傲然于世。由此令人不禁感谢化石修复装架的专家,是他们让沉睡万年的猛犸象重现生机。在猛犸象群中,昂首领先的两具真猛犸象王者之风尽现,原来它们两位就是大庆博物馆的“镇馆之宝”。其中一具于2002年出土于黑龙江省的宾县,站立时高3.35米、长6.5米,同一个体的化石完整率达85%以上,这架罕见珍贵的真猛犸象骨架化石被大庆博物馆征集后,在馆内古生物工作者的认真研究和努力下装架成功,中央电视台新闻联播对此进行了报道。另一具真猛犸象骨架化石于2009年在黑龙江省的青岗发现出土,站立时高4.35米、长7.5米,同一个体的化石完整率达90%以上,是迄今为止国内发现个体最大、最完整的真猛犸象化石骨架。旁边还放置了可以触摸的化石,以飨观者。

“丰富的动物种群”这一单元,展示了猛犸象-披毛犀动物群里啮齿目、食肉目、兔形目、奇蹄目和偶蹄目等众多动物成员。

“繁盛的草原大军”这一单元,穿越丰富的第四纪古动物陈列通道,扑面而来的是由50具牛群化石骨架组成的气势庞大的“沸腾牛群”,每一头牛的形状和神态都各有不同,仿佛在诉说各自不同的心事。曾有近百名青少年绘画者,簇拥在沸腾的牛群场景前写生,几十具东北野牛化石骨架,以生动的肢体语言,演绎出形不同、情不同、故事不同,给绘画临摹和创作提供了丰富的素材,也彰显出化石修复装架工作者的高超技艺。这种矩阵式的陈展艺术具有的美感和新意给人带来强大的视觉冲击力。而旁边展墙上陈列的105个野牛头骨化石组成的牛头墙却是安静祥和、趣味十足,与狂奔的野牛群动静相衬,引人深思。看过此处展示的国内外权威专家无不感叹到:全世界从未见过任何一个博物馆,能象大庆博物馆这样收藏到如此多的同一种动物化石骨架和头骨化石,太震憾了、太壮观了!堪称“中国唯一、世界仅有”!不仅如此,该展区还有引人入胜的“冰瀑影院”、妙趣横生的多媒体互动操作台,使展览更具知识性和娱乐性。

“不懈的探索研究”这一单元,介绍了大庆博物馆自2002年与中国科学院等专家成立课题研究组以来,在东北第四纪的探索研究过程中不寻常的发展历程,以及为未来的科研所做出的精心准备。化石从无到有,到目前东北第四纪哺乳动物化石收藏量已达20余万件;从当初不识化石,到现在已获得国家文物局颁发的全国唯一第四纪古化石修复制作二级资质,并已成功装配化石骨架达百余具;从原来低矮的平房,到现在万余平方米的现代展馆…当了解到大庆博物馆从一无所有到目前拥有如此丰富的藏品,仅仅用了十年的时间,观众都对博物馆的工作肃然起敬。

第三展区——《大庆地区古代人类文明》

《大庆地区古代人类文明》展区属社会历史类陈列。该展区是大庆地区古代历史文化的缩影,承托着历史文化的传播以及教育的职能。其设计要点是以时间为序列,采用场景复原(微缩景观)、多媒体、沙盘、雕塑、图版等展示手段,将历史实物和文字说明融会贯通,突出地方色彩和民族风格,使观众能够直观地感受到大庆地区人类历史的时代风范,具有知识性、系统性、顺序性的特点。

一步入展区,映入观众眼帘的是以不同历史时期代表器物为题材的铸铜浮雕墙,描绘出《大庆地区古代人类文明》这一展示主题。该展区时间脉络清晰,通过大庆远古人类、灿烂的青铜文化、辽金元时期民族融合、驿站文化四个专题,让观众通过时间隧道,穿越历史长河,去感受古代先民文化的多元性、独特性和重要性。

通过文字叙述,观众了解到:早在距今1.2万-1万年间的旧石器时代末期,古代先民便开始在大庆地区生息繁衍。古人类生活场景复原逼真形象地展示了古人类“依丘岗为猎,傍河水而渔”的悠然情境。

该展区内文物藏品的陈列疏密有致,既能让观众饱览大量丰富的藏品,又巧妙地避免了目不暇接而引起的视觉疲劳。对于一些珍贵的藏品,如大庆地区新石器时代遗存中唯一一件比较完整的陶器—弦纹大口斜腹罐等文物,采用“少而精”的低密度展品陈列形式,用精美的独立展柜、详尽的文字说明精心诠释其时代背景、历史价值。对于具有代表性的藏品,如大庆地区的细石器工具,则采用了高密度的陈列形式,分类展出大量的石镞、石核、石叶、刮削器、剔挖器、雕刻器等文物,突出大庆地区细石器藏品数量大、品质优的特色。

尤其值得一提的是:小拉哈文化和白金宝文化是大庆地区典型青铜时代文化遗存,标志着大庆地区在当时已率先跨入了文明的门槛,反映了当时的大庆地区应是嫩江流域的经济和文化发展中心。利用大量的文字介绍、大型的多媒体以及沙盘和丰富的文物,重点突出了白金宝文化。白金宝遗址位于黑龙江省肇源县民意乡白金宝屯,遗址范围南北长450米,东西宽400米,分布面积约18万平方米,是一处规模宏大的中心聚落遗址。

1996年,该遗址被公布为国家级文物保护单位。白金宝遗址是松嫩平原上第一次正式科学发掘的、具有浓郁地方特色的青铜文化遗址。它的发现,对于研究嫩江、松花江流域青铜时代的经济面貌、文化特征、社会性质以及族系和渊源关系等方面具有重大意义。

丰富的展品,新颖的陈列手段,增加了观众对大庆厚重历史文化的认知和了解。在这里,不仅仅能够鉴赏古大湖、古动物和古人类文明之美之趣,更重要的是追本溯源、鉴古知今,使人们从这些人类文化遗存和自然遗存中体验环境变迁,感受文化绵延的力量,认知生命真理,使人们更加热爱大庆这座美丽的城市家园。

交通指南: