定级:三级博物馆

藏品:13641

地址:汶川县映秀镇渔子溪村

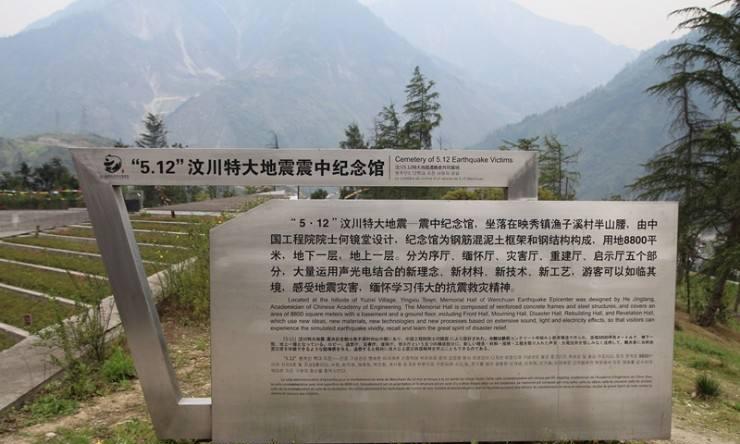

"5.12"汶川特大地震映秀震中纪念馆是为了纪念"5.12"汶川特大地震,在震中设立的地震纪念馆,该纪念馆位于213国道渔子溪村,由中国工程院何镜堂院士主持设计,建筑面积4800平方米,布展面积4000平方米。2012年5月12日,正式对外开放。2018年9月,经中国博物馆协会决定同意"5.12"汶川特大地震映秀震中纪念馆为国家三级博物馆。

现有馆藏地震文物13621件,涵盖党政机关、部队、公安、武警、防汛、医院、学校、志愿者、灾难现场、悼念、捐赠、纪念、宣传、国际援助等类别,反映了地震灾情、抗震救灾和重建家园各方面情况。

5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆属广东东莞对口援建项目,是一座两层的半覆土建筑,位于213国道渔子溪村的一块高地,面朝东方,俯视整个映秀镇的重生与崛起。该项目由中国工程院何镜堂院士主持设计,建筑面积4800平方米,于2009年12月动工建设,2010年12月主体工程竣工;2011年10月经公开招标确定四川工美环境艺术设计工程有限公司对其陈列布展方案进行设计并由四川华西鲁艺建筑有限公司实施布展工程,于2012年5月12日正式对外开放,布展面积4000平方米,工程总投资7500万元。

“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆在材质的使用上,没有使用昂贵的材料和过于复杂的构造做法,取而代之的是能显露材料本性的细目模板清水混凝土作为主要外观材料,局部使用了四川当地产的黒砂岩,质朴但象征着坚强和韧性。场地中形成三条控制线,分别指向映秀镇的其他三个重要纪念节点——震源、中滩堡地震遗址公园、邱光华路,形成呼应关系。该馆以自然、平和、静谧为基调,以植根于大地的手法,形成与山势合理契入的地景式建筑,被称为“大地的记忆”。

按照中央、省、州主要领导要求,为更好的发挥“5•12”汶川特大地震映秀震中纪念馆爱国主义教育基地的积极作用,充分展示社会主义核心价值体系,需利用现有的映秀震中纪念馆主体框架和已经形成的布展格局,充分运用现代工艺、现代材料和现代技术,对“5•12”汶川特大地震映秀震中纪念馆陈列布展进行提升、充实和完善,突出全省在抗震救灾、恢复重建工作方面的主题,突出映秀作为“5.12”汶川特大地震震中的核心位置。

在中宣部、省、州、县的关心重视和大力支持下,“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆布展提升工作于2014年9月底顺利完成并于10月1日正式对外开放,提升资金975万元。提升后的纪念馆陈列布展采取声、光、电、图、文的有机结合,借助丰富的文字、图片、影像资料及多媒体、动感环幕等艺术手法和场景,完整的呈现了抗震救灾及灾后重建过程中党中央英明决策,社会各界大爱援建,灾区群众自强不息、感恩奋进的伟大精神。并对艺术品、场景、实物、图片等进行科学合理的布局,注重观众的参与及情感互动,使观众在参观过程中充分得到精神的洗礼和对生命的感悟,

“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆现有馆藏的地震文物13621件,由汶川“5.12汶川大地震”文物征集工作组2008年5月至2011年4月征集。涵盖党政机关、部队、公安、武警、防汛、医院、学校、志愿者、灾难现场、悼念、捐赠、纪念、宣传、国际援助等类别,较为全面的反映了地震灾情、抗震救灾和重建家园各方面情况。

“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆作为全国爱国主义教育基地、全国民族团结进步教育基地、四川省国防教育基地,始终坚持其公益性。从2012年5月12日开馆运行至今,已先后接待新加坡总理、外国驻华武官、新加坡驻华大使、尼泊尔考察团、国际防震减灾研讨会、全国人大常委会副委员长、国家医疗防疫队、国家公安部消防处、新华社、广东电视台、国家文物局信息中心、国家文物局、四川省委组织部、四川省文物局、青海省文物局、陕西历史博物馆、秦俑博物馆、金沙遗址博物馆、北川县地震遗址纪念馆武警成都指挥学院、清华大学、暑期返乡川籍大学生、北京联大、消防军校及港澳台学生考察团等各级领导、广大媒体及全国各地的参观游客共计250余万人,较好的完成了开馆后各项接待任务,获得了各级领导及社会各界参观人士的好评。

交通指南: